Lange vor Kuba

Man hat es ihm ja gegönnt, dem Ry Cooder, als er mit dem Buena Vista Social Club Projekt so richtig großen Erfolg hatte. Im Grunde genommen hat er quasi im Alleingang Kuba auf die Weltkarte der Musik gesetzt und einen über Jahre andauernden Trend ausgelöst. Noch heute touren viele der Musiker des Clubs durch die Welt, und es darf gezweifelt werden, ob sie es täten, wenn Cooder nicht irgendwann in den Flieger nach Havanna gestiegen wäre.

Dabei war das kubanische Projekt längst nicht sein erster Ausflug in fremde Kulturen. Schon 1993 reiste er nach Indien und spielte mit Vishwa Mohan Bhatt das wunderbare Album “A Meeting By The River” ein, das immerhin im Jahr darauf einen Grammy gewann. The Orb zählen es zu ihren 10 Lieblings-Ambient-Platten (auch wenn man definitiv in Frage stellen kann, ob man die Musik dieses Albums Ambient nennen kann).

Ein Jahr später – und drei Jahre vor Buena Vista – machte sich Cooder auf den Weg nach Mali, um dort die ursprünglichen Wurzeln des Blues zu erkunden, und um dort Ali Farka Touré zu treffen, den bei weitem bekanntesten Musiker des afrikanischen Ur-Blues. Im Gegensatz zum indischen Album war Cooder bei diesem Projekt nicht allein am Start. Neben ihm als Produzent und Gitarrist war auch John Patitucci am Bass dabei, sowie der immer gern mitmischende Jim Keltner am Schlagzeug. Und natürlich brachte auch Touré ein paar große Landsleute mit – insbesondere Hamma Sankare und Oumar Touré.

Dass Cooder auch für dieses Projekt mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, spricht bereits deutlich für das Album. Gründe gibt es mehr als genug. Da ist zum einen das grandiose Zusammenspiel von Cooder und Touré an ihren diversen Saiteninstrumenten – so harmonisch als wären sie bei der Geburt getrennt worden, selbst wenn keiner von beiden seine individuelle Spielweise groß modifiziert. Da ist die wirklich tolle Produktion, deren Wert kaum zu überschätzen ist. Dieses Album ist so gefühlvoll und auch so anspruchsvoll produziert, dass man die wahre Größe der Musik dieses Teils der Welt erst richtig zu schätzen lernt – selbst wenn man die Arbeit von Ali Farka Touré bereits gekannt hat.

Und da sind natürlich die großartigen Kompositionen, jede einzelne ein hinreißend emotionales Erlebnis, eine zauberhafte musikalische Entdeckung. Touré singt – da muss man mal der Dokumentation glauben, wissen werden wir es nicht können – in vier von den elf Sprachen, die er spricht, und er erweist sich als wahrer Bluesmusiker, wenn auch eben nicht auf die John-Lee-Hooker-Art, die wir damit oft verbinden.

Die Themen haben sogar durchaus echtes Blues Potenzial. “Bonde” zum Beispiel erzählt, warum es besser ist, manche Frauen nicht zu heiraten. Passender Stoff, ohne Frage. Ein guter Auftakt zum Album – in eher flotterem Tempo wird das Zusammenspiel der Saiteninstrumente etabliert, ebenso wie die meist sehr dezente perkussive Begleitung. Interessant wird schon hier, dass so rein gar keine weltmusikalische Anbiederung zu spüren ist, dass man nicht einmal ansatzweise dieses Gefühl hat, das einem oft bei derartigen Kooperationen beschleicht, das gleiche komische Gefühl, das man hat, wenn im Touristenhotel die einheimische Tanzgruppe eine Aufführung zum Abendessen darbietet. Auch wenn man Cooder deutlich raushört, man spürt deutlich das Echte, Authentische.

Schon beim zweiten Stück, “Soukora”, kommt großes Entzücken auf – schöne, liebevolle Melodien, leichte und warmherzige Darbietung, einfach umwerfend charmante Einlagen an den Gitarren – man spürt förmlich, dass Ry Cooder diese Zusammenarbeit große Freude bereitet haben muss. “Gomni” führt uns dann schon ein kleines Stück näher an die langsameren, bluesigeren Spielarten der Musik Malis – und zum ersten Mal holt Cooder auch seine E-Gitarre heraus, natürlich mit Slide, herrlich dezent, und doch ungeheuer präsent. Dass so viel elegante elektrisch verstärkte Gitarre so gut zu diesem Sound passt, ist eine schöne Erkenntnis.

Kleine Zwischenspiele gibt es auch auf diesem Album, traditionelle Hochzeitsmusik, die nur mit Conga, Calabash und Njarka, einer afrikanischen Geige, gespielt wird. Bei diesen Stücken halten sich auch die amerikanische Gäste komplett zurück. “Sega” ist so ein Stück, das für ein paar Minuten einen kleinen Blick in die Musik des Alltags in Mali erlaubt, später dann noch einmal bei “Banga”.

Einer der absoluten Juwelen dieses Albums findet sich gleich nach dem ersten Hochzeitstanz und heißt “Amandrai”. Endlich sind wir ganz ganz tief im Blues angekommen. Cooder eröffnet, mit ungeheuer sanft angespielten Akkorden, Patitucci und Keltner unterstützen sehr sehr zurückhaltend, und Ali Farka Touré zeigt mit Inbrunst, was Blues auf afrikanisch heißt. Cooder spielt ein herrlich gezogenes, minimalistisches Solo, und man hört Touré, wie er ihn auffordert, noch eine weitere Runde zu drehen. Herrlich. Gut neun Minuten dauert dieses begeisternde und rührende Stück, und es könnte doppelt so lang sein, ohne dass sich irgend jemand beschweren würde. Zauberhaft, in jeder einzelnen Sekunde. Auch ohne dass man sich groß mit Blues beschäftigt hätte, wüsste man – das hier ist das Original.

Danach wird das Tempo wieder etwas angezogen, und man hat wieder etwas mehr das Gefühl, in der Nähe dessen gelandet zu sein, was wir heutzutage als afrikanische Musik verstehen. “Lasidan” lässt drei Gitarren und einen Bass frei durch den Kontinent jammen, dass es eine wahre Freude ist. Wiederum ist die Leichtigkeit und Spielfreude entwaffnend und regelrecht beglückend. “Keito” zeigt uns im Anschluss eine weitere Rhythmusvariante und auch eine andere Art des Singens, während im Hintergrund fast indisch anmutende Saiten angeschlagen werden.

Und dann “Ai Du”. Wieder so ein unglaublich langsamer, ungeheuer bewegender Ur-Blues. Clarence “Gatemouth” Brown ergänzt das Ensemble mit seiner Viola, ein großartiger Geniestreich, zumal man fast glaubt, dass es ein Einheimischer sein muss, der das Instrument bedient. Ry Cooder holt seine Mandoline heraus und legt noch eine Art Solo dazu – es sind noch einmal über sieben Minuten, die einen froh sein lassen, dass all diese großartigen Musiker zusammengekommen sind. Man kann es sich kaum vorstellen, dass dieses Album nicht in Afrika entstanden ist, sondern in Los Angeles. Aber klar – in Mali hätte man einen solch perfekten Sound nicht möglich machen können.

Zum schönen Abschluss gibt es mit “Diabary” noch einmal herrlich verhalten und behutsam eingespielte afrikanische Wehmut, gewürzt mit ein ganz klein wenig Paris, Texas, und sogar einem Hauch Paris, Frankreich. Ein tolles Finale, weil es auch noch einmal die Schönheit der Moldien in den Gesängen zeigt. Was wäre das für ein zauberhafter Kontinent, wenn ganz Afrika wäre wie dieses Album.

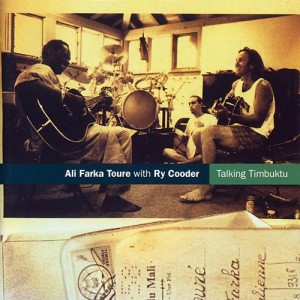

RY COODER & ALI FARKA TOURÉ – TALKING TIMBUKTU – WORLD CIRCUIT – WCD 040 – 9,5/10